상표의 유사판단

페이지 정보

작성일 23-01-26 13:44본문

상표출원 또는 침해판단 단계에서 상표의 유사여부는 중요합니다. 출원상표가 거절되는 사유 중 선행상표와 유사하다는 판단을 받아 거절되는 비율이 아주 높습니다. 그리고 상표권 민형사소송에서도 2개의 상표가 유사한 경우에는 침해를 구성하므로 유사여부를 판단하는 작업은 상표사건에서 대부분을 차지합니다.

일반인이 변리사의 도움없이 상표의 유사여부를 판단한다는 것은 방대한 자료나 판례 때문에 접근하는 것이 불가능합니다. 상표 출원단계에서 실력있는 변리사를 의뢰하여야 유사판단에 대하여 좋은 결과를 얻을 수 있고 등록받을 가능성도 올라 갑니다. 나아가 상표권을 행사할 때 침해자가 동일한 상표를 사용하지 않는 경우가 실무에서는 허다하므로 침해소송에서도 상표의 유사여부에 대한 탄탄한 법리를 제공할 수 있는 변리사가 필요합니다.

국내에서 상표유사여부 판단의 순서는 우선 전체관찰, 분리관찰, 요부관찰 등 관찰방법을 정하고, 문제가 되는 2개의 상표에 대한 외관, 칭호, 관념을 대비하여 유사여부를 판단합니다. 이러한 순서를 따르는 것은 판단자에 판단결과가 달라질 수 있는 오류를 최소화하기 위하여 판례에 의하여 유사판단절차가 굳어진 것에 불과한 것입니다. 상표의 유사판단의 본질은 대비되는 2개 상표에 출처혼동이 있는지 여부에 따라 결정되어야 한다는 점을 항상 잊지 말아야 합니다.

아래에서는 상표의 유사여부를 판단하는 법리에 대해 살펴보기로 합니다.

상표의 유사판단이란 - 상품출처의 혼동 여부에 대한 평가임

상품의 출처표시로서 상표가 유사하다함은 대비되는 두개의 상표가 서로 동일한 것은 아니나 외관, 호칭, 관념의 면에서 근사하여 이를 동일, 유사 상품에 사용할 경우 거래통념상 상품출처의 혼동을 일으킬 염려가 있는 것을 말한다. 대법원 판례는 " ...출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나, 반대로 일반 수요자나 거래자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다"(대법원 2000. 4. 25. 선고 99후1096 판결, 대법원 2013. 1. 16. 선고 2011후3322 판결 등 참조)고 판시하는 바 상품출처혼동여부를 기준으로 상표의 유사여부를 판단하는 것은 대법원의 확립된 판례입니다.

<상표의 일반적 혼동과 구체적 혼동> 상표의 출처혼동에는 일반적(추상적)혼동과 구체적 혼동이 있다. 일반적 혼동이란 2개의 상표가 붙은 상품이 시장에 유통된다고 가정할 때 거래의 일반적인 경험칙에 비추어 이들 상품의 거래자나 수요자가 두 상품이 동일한 생산자, 판매자에 의하여 생산, 판매되는 것으로 인식하는 경우에는 혼동이 있다고 보는 것이고, 대비되는 상품이 현실로 시장에서 유통되고 있고 그들 상품에 대한 구체적인 거래실정에 비추어 양 상품이 모두 그 중 특히 널리 알려진 상표권자에 의하여 생산, 판매되는 것으로 인삭할 경우에는 혼동이 있다고 판단하는 것이다. 즉, 일반적 출처 혼동의 유무는 상표 그 자체의 유사성, 상품의 동일성의 정도, 당해 상품의 거래실정에 비추어 일반적, 추상적, 획일적으로 평가하고, 구체적 출처온동의 유무는 상표의 표지력의 크기, 저명, 주지성의 정도 등 구체적인 거래실정을 고려한다. 아래 대법원 판례는 구체적 거래실정을 고려하고 있다. 상표의 유사 여부는 그 외관·호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉 시장의 성질, 수요자의 재력이나 지식, 주의의 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2013. 6. 27. 선고 2011다97065 판결 등 참조). 상표출원단계에서는 상대방이 없어 구체적 거래실정을 판단하기가 곤란하나, 침해소송에서는 양 당사자간에 거래실정이 있는 경우가 많으므로 법원실무는 이러한 주장이 있는 경우는 구체적 거래실정을 참고하여 판단하는 경향이 높다. |

상표의 유사 판단방법

대법원은 상표의 유사여부는 두개의 상표를 놓고 그 외관, 칭호, 관념을 객관적, 전체적 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대하여 오인 혼동의 우려가 있는 경우 지의 여부에 의하여 판단하여야 합니다.

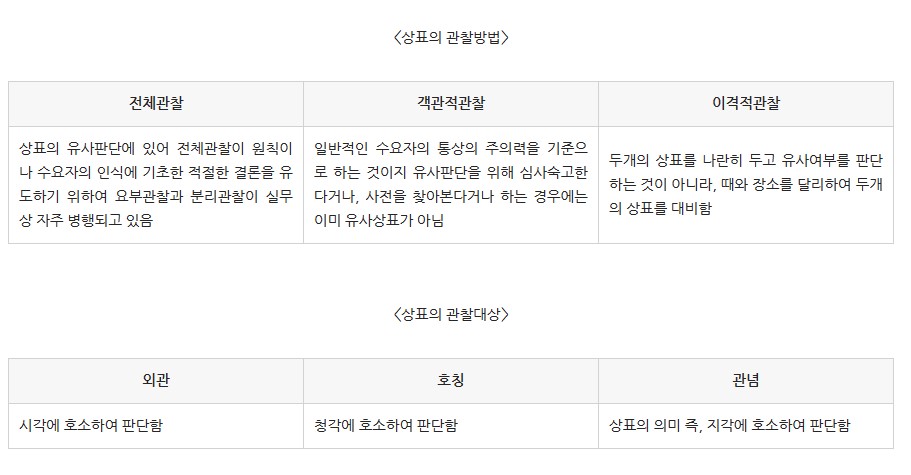

-관찰방법 : 전체적(전체로서 판단함), 객관적(일반수요자의 직관적인식에 의함), 이격적 관찰(떨어진 시간과 장소에서 판단함)

-관찰대상 : 외관(시각), 호칭(청각), 관념(지각)

관찰방법

-전체관찰

따라서 대비되는 상표사이에 일부 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없습니다.

<상표 전체관찰의 보조수단으로의 요부관찰 및 분리관찰> 상표의 유사판단에 있어 수요자의 인식에 기초한 적절한 결론을 유도하기 위하여 요부관찰과 분리관찰이 실무상 병행되고 있다. - 요부관찰 상표는 자타 상품을 식별시켜 상품출처의 오인, 혼동을 방지하기 위해 사용하는 것으로서 그 기능은 통상 상표를 구성하는 전체가 일체로 되어 발휘하게 되는 것이므로 상표를 전체로서 관찰하여 그 외관, 칭호, 관념을 비교 검토함으로써 판단하여야 함이 원칙이고, 다만 상표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 그중에서 일정한 부분이 특히 수요자의 주의를 끌고 그런 부분이 존재함으로써 비로소 그 상표의 식별기능이 인정되는 경우에는 전체적 관찰과 병행하여 상표를 기능적으로 관찰하고 그 중심적 식별력을 가진 요부를 추출하여 두개의 상표를 대비함으로써 유사 여부를 판단하는 것이 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 수단으로서 필요할 따름인 것이다(대법원 1994. 5. 24. 선고 94후265 판결). 상표의 유사 여부는 대비되는 두 개의 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 종합하여 전체적으로 관찰하여 판단하여야 하는바, 때로는 상표의 일정한 구성부분이 일반 수요자나 거래자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 하는 등 독립하여 자타 상품의 출처표시기능을 수행하는 경우가 있으므로, 전체관찰과 병행하여 상표를 기능적으로 관찰함으로써 그와 같은 구성부분을 추출하여 그 외관, 호칭, 관념 등을 대비하는 것이 적절한 전체관찰을 위해서 필요하다(대법원 1994. 5. 24. 선고 94후265 판결, 대법원 2006. 1. 26. 선고 2003도3906 판결, 대법원 2006. 11. 9. 선고 2006후1964 판결 등 참조) 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 있는지를 판단할 때에는, 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있고, 이는 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2018. 3. 29. 선고 2017후2697 판결 등 참조). 둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 문자들의 결합관계 등에 따라 ‘독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분’, 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다( 대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결, 대법원 2008. 11. 27. 선고 2008후101 판결, 대법원 2011. 1. 27. 선고 2010후1763 판결 등 참조). -분리관찰 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성부분이 결합된 상표의 경우 각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있다고 인정되지 아니한 때에는 언제나 그 구성부분 전체에 의하여 호칭·관념되는 것이 아니라 독립하여 자타 상품의 출처표시기능을 할 수 있는 구성부분만으로 간략하게 호칭·관념될 수 있고, 하나의 상표에서 그와 같은 호칭·관념이 둘 이상 생기는 경우 비록 하나의 호칭·관념이 타인 상표의 그것과 동일·유사하다고 할 수 없더라도 다른 호칭·관념이 타인 상표의 그것과 동일·유사한 때에는 두 상표는 유사하다고 할 수 있다(대법원 1991. 9. 10. 선고 91후561 판결, 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결, 대법원 2006. 11. 9. 선고 2006후1964 판결). 서비스표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하고, 이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합하여 있는 경우라도 마찬가지라 할 것인데, 그 부분에 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정서비스업과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결, 2006. 9. 14. 선고 2003후137 판결 참조). 식별력이 없는 구성만으로 결합된 경우 : 상표의 구성부분이 분리가 가능하다고 하더라도 각각의 분리된 부분이 모두 지정상품과의 관계에서 식별력이 없는 경우에는 분리관찰은 적당하지 않으므로 원칙으로 돌아가서 전체관찰을 하여야 한다(대법원 2001. 4. 27. 선고 2000후2453 판결 등 참조). -분리관찰과 요부관찰의 관계 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다.그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조). |

-객관적 관찰

일반적인 수요자의 통상의 주의력을 기준으로 하는 것이지 유사판단을 위해 심사숙고한다거나, 사전을 찾아본다거나 하는 경우에는 이미 유사상표가 아닙니다.

상표의 유사 여부는 그 외관·호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉, 시장의 성질, 수요자의 재력이나 지식, 주의의 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없어 그러한 상표 사용의 금지를 청구할 수 없다(대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결, 대법원 2009. 4. 9. 선고 2008후4783 판결 등 참조).

-이격적 관찰

상품을 구입할 때 1개의 상품에 붙여진 상표와 다른 상품에 붙여진 상표를 서로 비교하고나서 구입하는 것이 아니라 지난날 다른 장소에서 구입하였거나 혹은 광고 등 시각과 청각을 통한 기억 및 그 이미지를 근거로 거래를 하게 됩니다. 따라서 상표의 유사여부를 판단함에 있어서도 두개의 상표를 나란히 두고 유사여부를 판단하는 것이 아니라, 때와 장소를 달리하여 두개의 상표를 대비하여야 합니다. 2개의 상표를 나란히 두고 대비하게 되면 2개의 상표간에 차이점이 확연히 드러나서 비유사하다는 오류에 빠질 위험이 있으므로 실제 거래실정을 고려하여 이격적으로 판단하여야 합니다.

상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부의 관점에서 이루어져야 한다( 대법원 2007. 2. 26.자 2006마805 결정 참조).

관찰대상

상표는 그 구성의 여하에 관계없이 그 외관이나 호칭, 관념 등을 통하여 수요자들에게 인식되는 것이므로 상표의 유사에 대한 판단은 결국 상표가 위 세가지 속성에 있어서 근사하여 출처혼동의 염려가 있는지 여부로 귀결된다. 외관이 일치하다면 호칭이나 관념이 유사할 가능성이 높습니다. 그러나 영어문자상표와 한글문자상표의 경우에서 보듯이 호칭이 유사하다고 하여 반드시 외관이 일치하지는 않습니다. 문자상표의 경우에는 주로 외관, 관념에 의하여 유사판단이 이루어질것이고 도형상표의 경우에는 외관에 의하여 주로 유사판단이 이루어 집니다.

상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이므로, 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자나 거래자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다(대법원 2002. 11. 26. 선고 2001후3415 판결)

-외관유사

외관유사란 대비되는 두개의 상표에 표시된 문자, 도형, 기호, 입체적형상, 색채등 상표의 외관상의 형상을 시각에 호소하여 관찰하였을 경우 그들의 혼동하기 쉬운것을 말한다. 즉 시각을 통한 기억에 남아 있는 상표와 눈앞에 있는 상표와의 유사여부에 관한 것입니다. 따라서 외관유사를 판단할 때는 이격적, 직관적판단이 중요하다. 도형상표의 경우에는 외관유사가 가장 중요하며, 문자상표의 경우에는 외관보다는 칭호나 관념이 더욱 중요합니다.

상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하는 바, 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 지배적인 인상을 남긴다 할 것이므로 외관이 동일·유사하여 양 상표를 다 같이 동종상품에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 양 상표는 유사하다고 보아야 할 것이다( 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 등 참조).

-호칭유사

오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이다(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결). 이 판결은 25년전 판결이고 현재는 인처넷의 발달로 배너광고 등 시각에 호소하는 광고방법이 빈번하여 도형이나 캐릭터가 포함된 상표나 도안화된 문자상표의 유사여부를 판단함에 있어서는 그 외관의 유사여부에 대한 비중을 높이 평가해야 할 것입니다.

-관념유사

상표의 관념에서 유사하다함은 2개의 상표가 가진 의미가 같거나 혼동되기 쉽기 때문에 동일 제조업자나 판매업자가 제조, 판매하는 것으로 혼동하는 경우입니다. 즉 지각적 요인이 관념유사입니다.

글 작성 - 특허법인 아이더스 배진효 변리사

특허법인 아이더스 공식블로그

특허법인 아이더스 공식블로그 @특허법인아이더스

@특허법인아이더스